出典:毎日新聞

※本ページには広告が含まれています。

「鈴波」

あなたは、この「鈴波」という言葉を聞かれたことがありますか?

筆者は、残念ながらこの「鈴波」という言葉、初めて目にしました。鈴の波ってことで、おそらくは鈴のような音色を連想させるくらい優し気な波の音、ってことでしょうか?

「鈴波」というのは、「津波のさきがけ」ということで江戸時代ん文献に記されているそうです。

また、昭和21年に起きた昭和南海地震の約4時間前に地震の前兆と思われる小刻みの波があったそうですね。

いわゆる「鈴波」でしょうか?

南海トラフは絶対にやってくることを見越して、私たちは南海トラフに対して備えをしたり、不安な毎日を過ごしているわけですが、過去に起きた大地震の前兆を見極めることで予想を立てることができるのなら、少しでも役立てたいですよね?

そこで今回は、1946年(昭和21年)12月21日午前4時19分に発生した昭和南海地震の前兆現象について、当時の目撃証言と科学的検証をまとめました。

マグニチュード8.0の巨大地震が発生する直前に、紀伊半島から四国の太平洋沿岸部で目撃されたいろんな異常現象は、現代の地震予知研究においても重要な手がかりとして注目されています。

当記事を読むことで、井戸水の異常、動物の異常行動、地鳴りや発光現象などの具体的な前兆現象の詳細、それらの科学的メカニズム、現代への教訓を理解することができます。

また、体験者の生の証言を通じて、大地震の前兆を見逃さないための知識と、防災意識を高めるための実用的な情報を得ることができるのです。

目次

昭和南海地震とは―関西・四国を襲った巨大地震の実態

出典:アイエムエー

昭和南海地震は、1946年12月21日午前4時19分頃に紀伊半島沖(東経135.8度、北緯32.9度)を震源として発生したマグニチュード8.0の巨大地震。

気象庁の記録によると、この地震は南海トラフ沿いで発生した典型的なプレート境界型地震で、紀伊半島から四国の太平洋沿岸部に甚大な被害をもたらしました。

特に注目すべきは、この地震が1944年の昭和東南海地震の2年後に発生した連動型地震であったことです。

現在の南海トラフ地震の発生予測においても、この昭和南海地震は重要な参考事例として位置づけられています。

地震の規模は現在の基準でモーメントマグニチュード8.1-8.4とされ、震源の深さは約24kmでした。

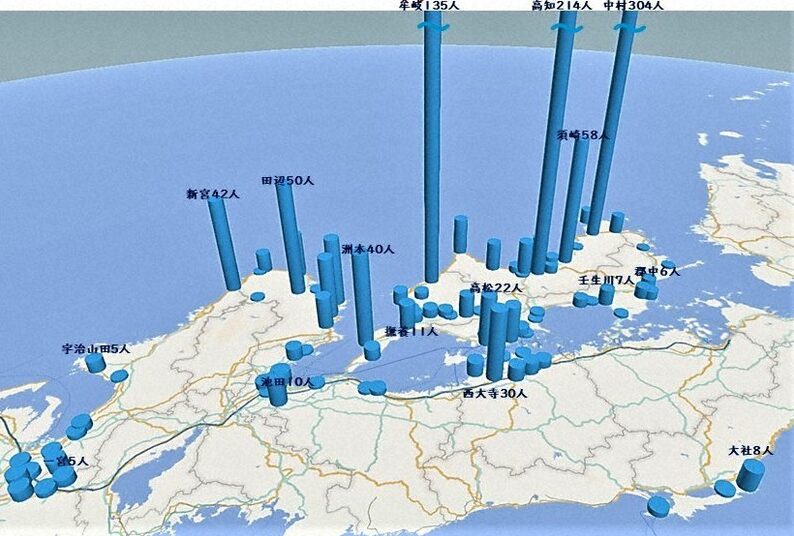

この地震により、和歌山県、高知県を中心に死者1,330名、負傷者2,632名、全壊家屋11,591戸という甚大な被害が発生えいています。

また、津波も各地を襲って、最大波高は高知県の土佐湾で6-7メートルに達したと記録されています。

実際に南海地震を経験した人の話によりますと、地震発生の4時間前、土佐市沖で漁をしていた男性が「船のすぐそばを一斉にピチャピチャと打つ、これまで経験したことのない波に遭遇した」と証言しています。

また、約50km離れた四万十市でもほぼ同時刻に同じような波を体験したという証言が得られています。

さらに中村さんが過去の記録を調査した結果、幕末に起きた1854年の安政南海地震について書かれた「真覚寺日記」や、太平洋沿岸の地震を伝える石碑などにも、同様の波についての記述が見つかりました。

これらの記録では、この波は「鈴波」とされ、「津波のさきがけ」として紹介されています。

中村さんは「これこそが特徴的な予兆現象だ」と話しているのです。

昭和南海地震の発生前にも、地震の11時間前に高知県と徳島県の計17カ所で大規模な引き潮や、1週間前に井戸水が枯れるなどの異変が記録されていました。

科学が解き明かす前兆現象―大地震直前に何が起きていたのか

出典:公明党

井戸水の異常現象

昭和南海地震の最も特徴的な前兆現象は、地震発生の2-3日前から紀伊半島と四国の太平洋沿岸部で観測された井戸水の異常でした。

産業技術総合研究所の研究によると、8か所で井戸水の水位低下や枯渇が報告されています。

和歌山県日高町比井の住民への聞き取り調査では、「地震の前から徐々に水が下がって、何度もロープを継ぎたして水を汲んだ。皆は”どうしてこんなに深くなるんやろう”と言いながら、ロープを継ぎ足しては水を汲んでいた」という証言が記録されています。

井戸水の濁りも6件報告されており、これは単なる降雨による影響ではありませんでした。

気象庁の降水量データによると、地震前の12月10日以降、紀伊半島の3地点でほとんど降雨がなかったため、地下水位の低下により底に沈殿していた土砂が攪乱されたことが原因と考えられています。

動物の異常行動

1995年に起きた阪神大震災の時も、当時よく耳にしたことは、動物が一斉に群れをなして移動していた、ということです。

動物には私たち人間には分からない能力があるのでしょうね。

また東京消防庁の記録には、昭和南海地震前の動物の異常行動が複数報告されています。

「2~3か月前から数万の雀の群が来ていたが、地震の前に一羽も来なくなった」(牛込)、「ナマズが異常に騒いだ」(本所)という証言があります。

串本では「午前1時ごろからキジが鳴き騒いだ」という記録もあり、これらの動物の異常行動は地震発生の数時間前から直前にかけて観察されていたということです。

現代の研究では、動物が人間には感知できない地震前の電磁波変化や微細な振動を感じ取っている可能性があるのでしょうね。

地鳴りと発光現象

周辺地域から震源方向への発光現象を見たという証言が多数記録されています。

Wikipediaによると、これらの発光現象は宏観異常現象の一種として分類されているようです。

串本では「2~3日前から夜間の静寂の中から南方より不気味な海鳴りの音が聞こえた」という証言があったということです。

印南町でも「海鳴りを耳にした者もあった」と記録されています。

現代の科学では、これらの現象は震源域からの電磁波放射や地殻の微細な破壊に伴う音響現象のようだ…。

地盤沈下と海水位の変化

朝日新聞の1946年12月22日の記事には、当時の京都大学西村英一助教授の談話として「1昨年以来三重県鳥羽から和歌山県勝浦方面にかけ、相当地面が沈下している」という報告が記載されています。

この地盤沈下は1944年東南海地震の余効変動が継続していたものと考えられており、串本の国民学校教官は「地盤が次第に沈下し東海岸では砂浜が殆どなくなり、満潮の時は波が県道まで達した」と証言されました。

➡ 他にも下記のような前兆があります。

地盤の隆起・沈降

地震の1日半前から土佐清水(高知県)で地盤が隆起した可能性や、震源付近で地殻変動が観測されました。

潮位の異常

地震直前、高知県須崎湾や宇佐湾で海面が異常に低下し、漁船の接岸ができないほどだったそうです。ところによっては1か月前から徐々に潮位の変動があったとされます。

引き潮の発生(退潮)

発生直前に高知県や徳島県など計17か所で大規模な引き潮が確認されています。

異常な波(鈴波)

地震の数時間前に高知県沿岸などで普段と異なる小刻みな波(鈴波)が観測されています。

また、江戸時代の記録でも「津波のさきがけ」と記録されています。

まとめ

昭和南海地震の前兆現象は、現代の地震予知研究において極めて貴重な実例として位置づけられています。

井戸水の水位低下や濁り、動物の異常行動、地鳴りや発光現象、地盤沈下など、いろんな異常現象が地震発生の数日前から直前にかけて観測されていました。

特に重要なのは、これらの前兆現象が科学的に説明可能な現象であったことです。

井戸水の異常は地殻変動による地下水圧の変化、動物の異常行動は電磁波や微細振動への感知、発光現象は地殻からの電磁波放射として現代科学で理解されています。

現在予想されている南海トラフ巨大地震に向けて、これらの前兆現象をつかんでおくことはたいへん重要です。

日常生活の中で井戸水の異常や動物の行動変化、地鳴りなどに注意を払い、複数の異常現象が同時に観察された場合は、地震への備えを再確認することが防災上重要と言えるでしょう。

77年前の人々が記録した貴重な証言は、現代を生きる私たちへの自然からの警告として、今もその価値を失っていません。